A2024アルミニウムの特性を徹底解説!強度、比重、ヤング率、硬度の重要ポイント

近年、さまざまな分野で軽量化と強度の両立が求められる中、アルミニウム合金の一つであるA2024が注目を集めています。「A2024って一体どんな特性を持っているの?」と疑問を抱く方も多いことでしょう。本記事では、A2024の強度、比重、ヤング率、硬度といった重要なポイントを徹底的に解説します。

もしあなたが、「A2024を使ってみたいけれど、その特性を理解していない」と感じているなら、このガイドは必見です。強度が高いのに軽量な素材を求めているエンジニアや、設計に携わる皆さんにとって、A2024は魅力的な選択肢となるでしょう。

「どうやってA2024を選べばいいのか?」や「他の材料と何が違うのか?」そんな疑問にもお答えし、A2024の特性をしっかりと理解できる内容をお届けします。さあ、A2024の世界に一緒に踏み込んでみましょう!

1. A2024の強度と比重についての理解

1-1. A2024の基本的な特性

A2024はアルミニウム合金の中でも特に高強度なものとして知られています。以下はその特性です:

- 合金元素:主に銅(Cu)が含まれ、これにより強度が高くなっています。銅が含まれていることにより、A2024は強度、耐摩耗性、耐食性が向上します。

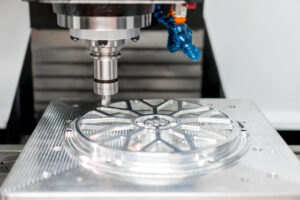

- 用途:航空機や自動車の部品、高強度が求められる構造材などに使用されます。

- 特徴:A2024は、高温環境でも優れた強度を保持し、耐食性も適度に優れていますが、銅含有により完全な耐食性を持たない点があります。

1-2. A2024の強度の測定方法

A2024の強度は主に以下の方法で測定されます:

- 引張試験:引張試験で、A2024の引張強度(最大荷重)や降伏強度(一定の変形での強度)を測定します。

- 硬度試験:ロックウェル硬度やブリネル硬度などで、A2024の硬度を測定し、その強度の間接的な指標として利用します。

- 疲労試験:繰り返し負荷をかけて、A2024がどれだけ耐えるかを調べることで、長期使用における強度特性を評価します。

1-3. A2024の比重とその影響

A2024の比重は約2.78です。この比重は、以下の点で影響を与えます:

- 軽量性:比重が比較的小さいため、軽量構造材として利用されることが多く、航空機や宇宙機器にとって重要です。

- 加工性:比重が比較的小さいことにより、機械加工がしやすく、様々な形状に成形することが可能です。

2. A2024のヤング率と硬度の特性

2-1. ヤング率とは何か

ヤング率(または弾性係数)は、材料がどれだけ変形しにくいか、つまり力を加えたときにどれだけ変形を抑えられるかを示す指標です。A2024におけるヤング率は約73.1 GPaです。

- 意義:ヤング率が高いほど、材料は変形に対して抵抗力が強く、強度を発揮するために必要な変形量が少なくなります。

- A2024の特性:A2024は高いヤング率を持ち、変形に強い性質があります。

2-2. A2024の硬度の測定と評価

A2024の硬度は、以下の方法で測定されます:

- ロックウェル硬度:A2024の硬度は主にロックウェルBスケールで測定されることが多く、一般的に50~55 HRC程度の範囲になります。

- ブリネル硬度:ブリネル硬度試験を使用して、A2024の表面の硬さを測定します。

2-3. A2024のヤング率と硬度の関係

ヤング率と硬度は密接に関連していますが、異なる特性を示します:

- ヤング率:材料の弾性変形に関する性質を表し、引張りや圧縮時にどれだけ変形するかを示します。

- 硬度:材料が外部からの力に対してどれだけ抵抗するか、特に摩耗や切削時の耐性を示します。

- A2024は高いヤング率と比較的高い硬度を持つため、高強度と優れた耐摩耗性が求められる応用に適しています。

3. A2024の強度と硬度が他の材料とどう違うのか

3-1. A2024とA2017の比較

A2024とA2017はどちらもアルミニウム合金であり、類似の特性を持ちながらも、いくつかの違いがあります:

- 強度:A2024は銅が多く含まれており、高い引張強度を持ちます。A2017は比較的柔らかく、強度が低いです。

- 用途:A2024は航空機部品に多く使われる一方、A2017はより低強度の要求される部分に使用されます。

3-2. A2024とA7075の比較

A2024とA7075は両方とも高強度アルミニウム合金ですが、以下の点で違いがあります:

- 強度:A7075はA2024よりもさらに強度が高いですが、その分加工性が難しくなります。

- 耐食性:A2024はA7075よりも耐食性が劣るため、耐食性が重要なアプリケーションではA7075が選ばれることが多いです。

- 価格:A7075はA2024よりも高価です。

3-3. 他の材料との強度・硬度の違い

A2024は他の金属材料、例えばスチールやチタンと比較した場合、以下のような特性があります:

- スチール:スチールはA2024よりも強度が高いですが、重量が重く、腐食に弱いです。

- チタン:チタンはA2024と同等の強度を持ちますが、価格が高く、加工が難しいため、特定の用途に限られます。

A2024は軽量で高強度を持つため、航空機産業などで特に優れた特性を発揮しますが、他の金属と比較してそれぞれ異なる用途に適しています。

4. A2024を選ぶ理由とその利点

4-1. A2024の利点

A2024は以下の利点を持つため、特定の用途で選ばれることが多いです:

- 高強度:A2024はアルミニウム合金の中でも特に高い引張強度を持ち、航空機や自動車部品での使用に適しています。

- 耐摩耗性:摩耗に強く、構造材としての寿命が長いです。

- 軽量:比重が低く、重量が重要な航空機や輸送機器に最適です。

- 高温強度:高温環境でも優れた強度を保持し、エンジン部品や航空機の機体に適用されます。

4-2. A2024の用途と適用例

A2024は以下の分野で広く使用されています:

- 航空機:軽量で高強度を誇るため、航空機の構造材、翼、エンジン部品に使用されます。

- 自動車:車体や高強度を要求される部品に使用され、燃費向上に貢献します。

- スポーツ機器:高強度と軽量性を必要とするスポーツ器具やアウトドア用品にも使用されています。

4-3. A2024の選定基準

A2024を選定する際には、以下の基準が重要です:

- 強度要件:高強度が求められる用途で選ばれることが多いです。

- 耐食性の要求:航空機や自動車部品では、耐食性が考慮されるため、耐食性を高める処理が必要です。

- 加工性:加工のしやすさや、成形、溶接に関する特性も選定基準に影響します。

5. A2024の耐食性について

5-1. A2024の耐食性のメカニズム

A2024は、銅を多く含んでいるため、耐食性は限られています。酸化アルミニウムの酸化皮膜が一部保護作用を果たしますが、以下の要因により耐食性が影響を受けます:

- 銅の影響:銅は耐食性に悪影響を与えることがあり、特に湿気や塩分の多い環境で腐食しやすくなります。

- 酸化皮膜:酸化皮膜が形成されることで腐食をある程度防止できますが、銅の含有により完全には保護されません。

5-2. 耐食性を向上させる方法

A2024の耐食性を向上させるためには、以下の方法が効果的です:

- 表面処理:アルマイト処理や陽極酸化処理などで酸化皮膜を強化することができます。

- コーティング:防錆塗料やコーティングを施すことで、耐食性を高めることができます。

- 合金設計の改良:銅の含有量を減らし、耐食性の高い他の元素を添加する方法も考えられます。

5-3. A2024の耐食性と他の材料の比較

A2024の耐食性は、他のアルミニウム合金や金属材料と比較すると次のような特徴があります:

- A2024 vs チタン:チタンは優れた耐食性を誇りますが、A2024はコストが低く、加工しやすい点で選ばれることが多いです。チタンは耐食性が要求される環境に適していますが、価格と加工の難しさが欠点です。

- A2024 vs A7075:A7075は耐食性が高いですが、A2024はその強度と軽さで優れた性能を発揮します。A2024は耐食性を改善するために追加の処理が必要ですが、その高強度はA7075を上回ります。

- A2024 vs スチール:スチールは耐食性が低いですが、強度とコストの面で有利です。A2024はスチールに比べて腐食に対する耐性が優れていますが、強度は劣ります。

まとめ

A2024は、アルミニウム合金の一種で、高い強度と軽量性が特徴です。比重は約2.78 g/cm³で、航空機や構造部品に最適です。ヤング率は約73 GPaで、剛性が高く、硬度は約95 HRBと優れています。これらの特性により、A2024は耐久性と加工性を兼ね備えた素材として広く利用されています。

.png)